Tag 20 – Das beste Buch, das Du während der Schulzeit als Lektüre gelesen hast

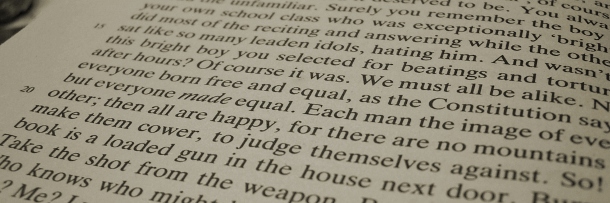

Als Schullektüre hatten wir einige hochkarätige Bücher. Ich mochte „Der Richter und sein Henker“, die „Schachnovelle“, „Woyzeck“ und sogar die gesamte Riege der Shakespeare-Werke.Ein Buch jedoch hat mich besonders beeinflußt: „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury. Es wurde im Englisch-Leistungskurs behandelt; da der Unterricht sich jedoch auf Stil- und Sprachmittel beschränkte (und generell wenig mitreißend war) dachte ich nicht im Traum daran, auch tatsächlich zur Lektüre zu schreiten. Stattdessen wurde blind, aber bunt, getextmarkert, wichtige Seiten durch Ratschläge aus höheren Klassen identifiziert und „Textsicherheit“ anhand von Zusammenfassungen angelesen.

Das Schicksal entschied dann doch anders: in jener Woche etwas kränklich, wurde ich von der Klasse in der Schule zurückgelassen, während jene im Sportunterricht einen Waldlauf absolvierte. Geplagt von Langeweile und doch nicht mutig genug, den mir angewiesenen Platz zu verlassen um – damals die Freizeitbeschäftigung meiner Wahl – in der Buchhandlung Computerbücher und -zeitschriften zu wälzen, begann ich mit den ersten Seiten von „Fahrenheit“. Die Doppelstunde verging wie im Flug und als die Pause endete, war die Frustration über die vielen unbekannten Wörter auf den ersten Seiten vergessen und das Lesefieber geweckt. Nach zwei weiteren Schulstunden – ich las damals öfters unter dem Tisch – hatte ich das Buch durch.

Auch wenn ich danach noch einige Male darüber sinnierte, was genau mich so in den Bann gezogen hatte, und ein paar der dichteren Textstellen nochmals durchging: es wäre wohl bei der einmaligen Beschäftigung geblieben. Am nächsten Tag jedoch, zum Stundenende des Deutschunterrichts, während ich bereits meine Sachen einräumte, landete ein Buch aus der Hand unseres Lehrers auf meinem Tisch. „Schöne neue Welt“ stand auf dem Schutzumschlag. Ich erinnerte mich dumpf, daß jener Lehrer mich am Vortag lesend auf dem Hof sitzen sah und sich bei mir nach dem Titel des Buches erkundigte, und ob es mir gefalle. Ich hatte halb geistesabwesend geantwortet und das Gespräch danach über die Lektüre sofort vergessen. „Noch eine politische Dystopie für Sie, Herr N.N.“, sagte der kleine Mann, der den immergleichen Strickpulli trug, „ich glaube Sie werden daran Gefallen finden.“

Ich fand daran Gefallen. Ein paar Tage später las ich „1984“, danach „Planet der Affen“. Ich dachte über die Gründe nach, warum die jeweils dargestellten Gesellschaften so existieren konnten, was daran so erschreckend realistisch war. Ich besorgte mir und las einen großen Stapel der Hefte der Bundeszentrale für politische Bildung, informierte mich über Freiheit, Propaganda, Menschenrechte und Unterdrückung. In alter Lektüre entdeckte ich Inhalte, die sich ebenfalls mit der Entwicklung der Gesellschaft zum Konformismus kritisch beschäftigten. Ich war zum politisch denkenden Menschen geworden.

Auch Jahre nach dieser Erleuchtung geht von „Fahrenheit 451“ eine starke Faszination aus. Die erschreckende Nähe zur heutigen Realität, wenn beispielsweise die selbstgewählte Flucht der Menschen vor Unangenehmem hin zu stumpfer Unterhaltung durch wall-to-wall-Fernsehschirme beschrieben wird, erschreckt, ebenso die Hilflosigkeit des Protagonisten, der aus diesem Nebel erwacht und feststellen muß, daß er nicht in der Lage ist, seine Frau ebenso daraus zu befreien.

Eine nette Ironie* zum Schluß: hier findet sich ein Trailer zu der m. E. sehr sehenswerten Verfilmung von 1966.

* Dies ist daher beachtenswert, da der Autor Ray Bradbury überhaupt keine gute Meinung zu dem damals neuen Medium Fernsehen hatte; er schrieb sogar einen Roman, der sich klar gegen den weiteren Vormarsch der Teleunterhaltung positionierte. Dieser Roman hieß… Fahrenheit 451.

„Dieser Stift ist übrigens auch absolut nicht radioaktiv verseucht.“

sagt der Ladenbesitzer, als er mein Zweieurostück in die Kasse wirft. Auf mein etwas verdutztes Gesicht weist er auf das Made in Japan, das am Stift prangt, dann zu den diversen Magazinen im Regal, die Fukushima-Bilder und Trefoils zeigen. „Also ich mach mir da ja schon Sorgen. Hab aber beim Lieferanten angefragt, der hat gesagt, man muß sich da keine Sorgen machen, die Dinger werden beim Import alle geprüft.“

Nachdem ich den Stift eingesteckt habe kommt er um den Tresen herum, geht an mir vorbei aus dem Laden heraus und zündet sich eine Zigarette an.

sagt der Ladenbesitzer, als er mein Zweieurostück in die Kasse wirft. Auf mein etwas verdutztes Gesicht weist er auf das Made in Japan, das am Stift prangt, dann zu den diversen Magazinen im Regal, die Fukushima-Bilder und Trefoils zeigen. „Also ich mach mir da ja schon Sorgen. Hab aber beim Lieferanten angefragt, der hat gesagt, man muß sich da keine Sorgen machen, die Dinger werden beim Import alle geprüft.“

Nachdem ich den Stift eingesteckt habe kommt er um den Tresen herum, geht an mir vorbei aus dem Laden heraus und zündet sich eine Zigarette an.

energist am 20. April 2011 im Topic 'Das Leben der Anderen' | 1057 Leser 0 Kommentare

| Kommentieren

„Entwicklungshilfe bringt garnichts, das ist nur rausgeschmissenes Geld.“

Die Lenkerin meiner Mitfahrgelegenheit, L., ist sich da sicher. Und sie müsse das ja wissen, immerhin sei sie schon ein paarmal vor Ort in Süd- und Zentralamerika gewesen. Kumulierte zwei Jahre habe sie dort in „Projekten“ zugebracht, erfahre ich.

„Wenn man von all dem Geld mehr Drogen kaufen würde, dann wäre das Elend wenigstens bald vorbei.“

Das habe sie schon nach ihrem ersten Aufenthalt in den Slums von Asunción gewußt. Nach einigen Sekunden Sendepause frage ich sie, warum Sie dann immer wiederkehrte. Nunja, sagt L. und kaut auf ihrer Unterlippe herum, sie bräuchte das als Egokick: bessere Projekte als andere zu machen, selbst wenn sie von der Folgenlosigkeit überzeugt sei.

„Weißt Du, manchmal finde ich mich selbst etwas seltsam.“

Komisch, den Eindruck hatte ich bisher garnicht – verkneife ich mir zu sagen und freue mich still über ein Autobahnschild, das mir das Ziel der Reise in dreißig Kilometern ankündigt.

Die Lenkerin meiner Mitfahrgelegenheit, L., ist sich da sicher. Und sie müsse das ja wissen, immerhin sei sie schon ein paarmal vor Ort in Süd- und Zentralamerika gewesen. Kumulierte zwei Jahre habe sie dort in „Projekten“ zugebracht, erfahre ich.

„Wenn man von all dem Geld mehr Drogen kaufen würde, dann wäre das Elend wenigstens bald vorbei.“

Das habe sie schon nach ihrem ersten Aufenthalt in den Slums von Asunción gewußt. Nach einigen Sekunden Sendepause frage ich sie, warum Sie dann immer wiederkehrte. Nunja, sagt L. und kaut auf ihrer Unterlippe herum, sie bräuchte das als Egokick: bessere Projekte als andere zu machen, selbst wenn sie von der Folgenlosigkeit überzeugt sei.

„Weißt Du, manchmal finde ich mich selbst etwas seltsam.“

Komisch, den Eindruck hatte ich bisher garnicht – verkneife ich mir zu sagen und freue mich still über ein Autobahnschild, das mir das Ziel der Reise in dreißig Kilometern ankündigt.

energist am 06. April 2011 im Topic 'Das Leben der Anderen' | 1280 Leser 4 Kommentare

| Kommentieren